Le début d’un long conte noir, l’enfance d’une vie…

Passée l’enfance,

Les rêves,

Le vent le temps nous ont charriés

Comme les graines à venir.

Certains ont germé,

D’autres non.

Les orages nous ont détrempés,

le soleil réchauffés,

Et la vie

Comme un torrent,

De sourires et de larmes,

Pressés.

Vendange 1960.

Le soleil se couche rouge.

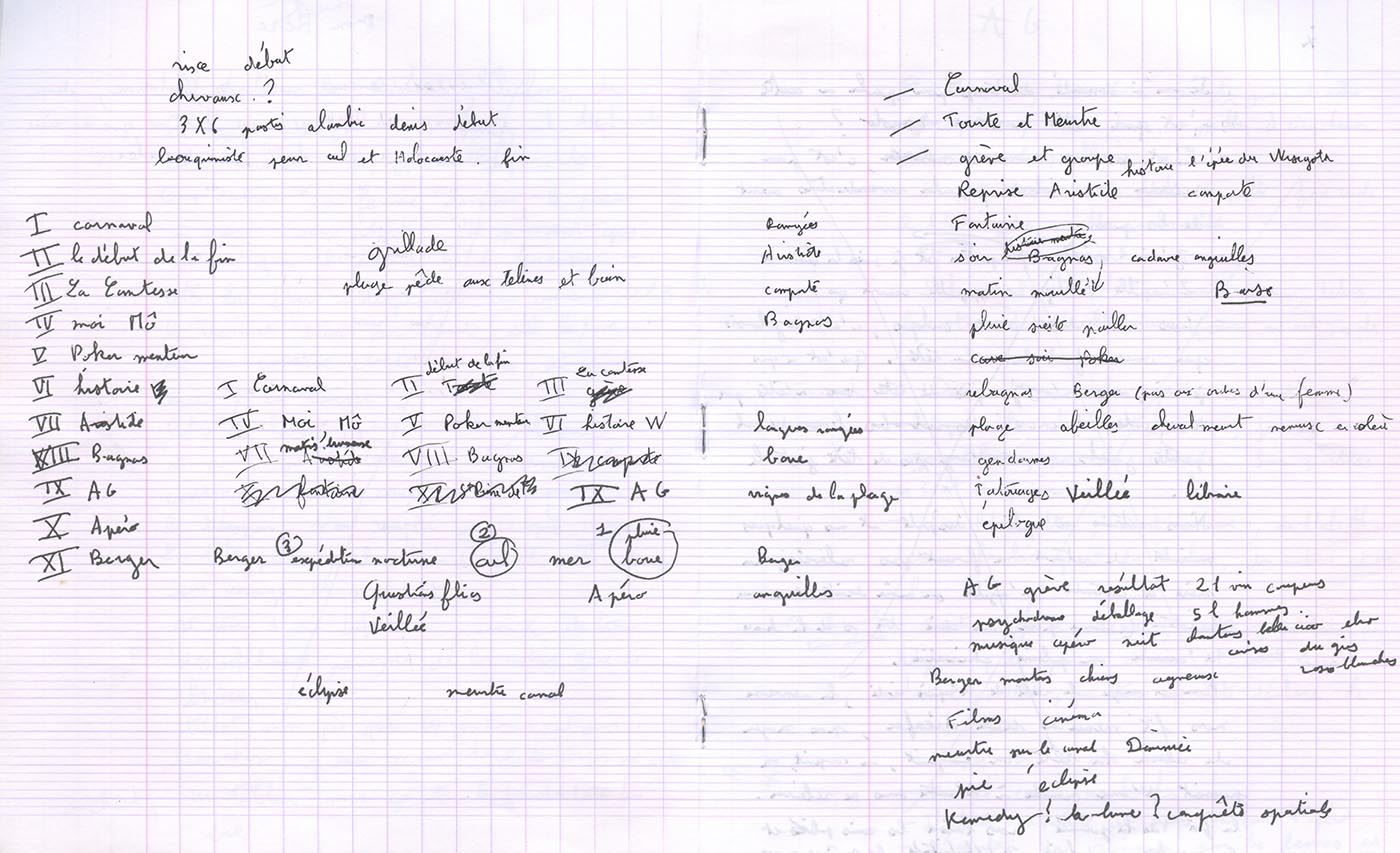

Le conteur, Mô, un gamin de douze ans à la langue bien pendue, entêté comme personne, démêle les fils d’un polar haletant, labyrinthe en forme de cauchemar éveillé. Avec son ami Aristide, géant microcéphale à cervelle de moineau, et sa bande de gosses effrontés, il rôde dans le noir et s’interroge : qui a tué la belle Meneuse ? La horde poussiéreuse des vendangeurs, hantée de dangereux secrets, suit les sillons que creuse le sang dans les vignes. Dans le marais et sur l’île interdite, quand survient la nuit, veillent les sentinelles aux crânes de morts.

Mais quel est donc cet étrange endroit où règne le réalisme magique ?

Voici l’ethnographie sanglante d’un microcosme sudiste, le début d’un long conte noir, l’enfance d’une vie : la Saga de Mô.

Terminées les vendanges.

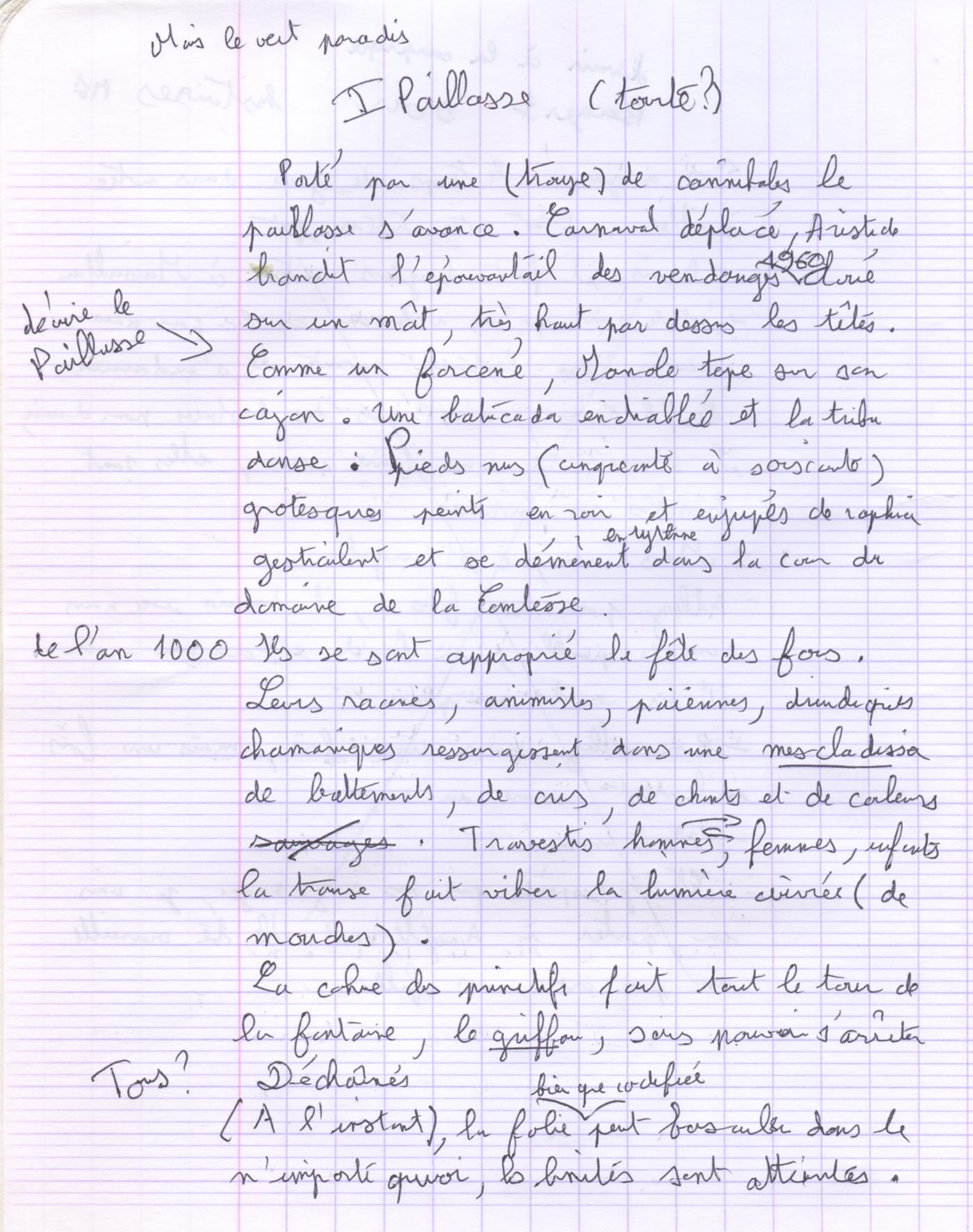

Au-devant d’une horde — la cole —, le Paillasse s’avance : Aristide, colosse microcéphale à cervelle de moineau brandit très haut par-dessus les têtes l’épouvantail des vendanges 1960 cloué sur un mât, un mannequin bourré de foin, au frac fripé de millionnaire, au masque flasque d’homme politique en vogue, sans yeux, chapeauté gibus, inquiétant notable ventru, faussement débonnaire, forcément coupable.

Comme un forcené, Manolo tape sur son tam-tam de bois, son cajon, une batucada endiablée et la tribu danse. Pieds nus, cinquante à soixante grotesques grimés de noir et enjupés de raphia gesticulent et se démènent en rythme dans la cour du domaine. Ils se sont approprié la fête des fous de l’an mille. Leurs racines païennes ressurgissent en une mescladissa de battements, de chants hurlés, de cris et de couleurs. Travestis homme-femme : la transe fait vibrer la poussière cuivrée.

Déchaînés.

La cole

La cole : la horde des vendangeurs, une tribu, une entité hiérarchisée, à la base huit coupeurs, un videur de seaux, deux porteurs de comportes et un charretier. La meneuse ou première coupeuse donne le rythme aux cueilleurs et règle leur avance dans les rangées. Douze personnes pour la cellule de base. À La Comtesse, trois autres cellules avançaient en ligne, quarante-huit personnes, plus un ramasseur de grains tombés et de grappes oubliées et le grand Manitou, le Régisseur, chapeautant l’entreprise. Cinquante vendangeurs, la plus grande cole du canton, fallait bien ça, les vignes étaient immenses.

« Vendange, il est temps ! Découvre-toi et écoute ! La foule en colère va te dire pourquoi tu dois mourir ! »

La Meneuse s’avance, elle suit le cortège sans s’y mêler.

Elle seule n’est pas grimée au bouchon noir, elle est maquillée gothique, blonde sculpturale à carnation blanche, corsetée à baleines, cambrée en fourreau et gants noirs, juchée sur des bottines noires à talons, cravache, casquette façon Wehrmacht sur ses cheveux blonds cendrés très courts dégageant la nuque, élancée, de grands yeux bleus glacés, la trentaine bien passée mais fine et athlétique. Dure comme un silex, sèche comme le coup de trique qu’elle adorait donner ; la schlague c’était son truc, elle l’avait dans le sang, une nature. Ils en rêvaient tous de la mégère, ils étaient autour d’elle comme des mouches après un pot de miel, une goutte de miel sur un océan de vinaigre, et gelée. Ils croyaient sentir sous la glace du tempérament à revendre. Ils la reniflaient en bons chiens qu’ils étaient et plus elle les secouait et plus ils aimaient ça, ils en redemandaient, ils rampaient devant elle. Emphatique, impériale, d’un revers de main elle envoie valdinguer le chapeau de l’épouvantail justiciable. Elle tranche.

Qu’est-ce qui se trame, Mô ?

Je ne sais pas…

Est-il possible qu’à force de penser à des choses horribles, qu’à force de les raconter elles finissent par arriver ? J’ai passé les trois dernières semaines à fourrer mon nez partout… À la Comtesse, vaste domaine viticole qui produit des vins de consommation courante, rouges, blancs, rosés, en quantité, cette vendange qui vient de s’achever par un meurtre, et a été fertile en événements de toute sorte ; je viens de franchir une frontière et je voudrais bien revenir en arrière…

La découverte du corps

Les jambes en l’air, raides, de superbes cuisses blanches et lisses, pas de culotte, pas de doute, la Meneuse.

Elle est…

Elle est… Morte, et bien morte…

Morte, et bien morte… Elle peut plus gueuler…

Elle peut plus gueuler… La Meneuse est morte !

La Meneuse est morte ! Elle fait moins la fière…

Elle fait moins la fière…

On la retire de la cuve par les pieds et on l’allonge sur le sol. Le Régisseur la débarbouille d’un seau d’eau et les vendangeurs rassemblés peuvent alors constater qu’elle ne s’est pas noyée mais qu’on l’a étranglée avec un morceau de fil de fer galvanisé.

Elle le porte encore, en sautoir, grimaçant cadavre au maquillage fondu.

Elle n’est plus aussi engageante et tous les machous qui ont bandé pour elle ces trois longues semaines de vendange font la gueule.

Qui a tué… qui a tué la Meneuse…

Il faut revenir en arrière… Il faut revenir au début… Il faut comprendre… Les pièces du puzzle vont s’assembler… La dame de fer, elle est belle, elle a le pouvoir sur les hommes, elle en craint juste un… — Mais qui, Mô.… qui… Ils sont beaucoup à la cole…

Et il y a autre chose… Où est-elle allée ? Que faisait-elle avec… avec… Ah si, je sais ce qu’elle faisait avec lui… La nuit, ça s’agite, ça fait des rencontres, ça manigance, peut-être.

Je me souviens qu’elle ondulait légèrement, sensuelle en diable, la sueur perlait sur sa peau blanche et je voyais en elle le serpent de la Bible, persuadé que son haleine sentait le soufre.

Dis, Mô, on va voir l’étrange cyprès, l’épée des Wisigoths et le cercueil de granit ? On va pas se laisser impressionner, si ? Il faut savoir…

— C’est moi qui raconte. Le jour, pas de zombies ou de feux follets, alors demain, si vous êtes chiche, on va faire un tour dans le marais, tous ensemble sur notre radeau.

— Chiche ! Qui vient ?

— Sarah, Nadia, Pierre, Paul, Roger, Pronto, Alegria et moi, tous !

— Et on en profite pour chercher l’épée du Wisigoth que tu nous as racontée hier à la pause.

— L’épée, on va en avoir besoin ; il faudrait trouver l’île et la chapelle de Saint-Pierre de Fabricolis, je sais qu’elle existe mais je l’ai jamais vue, je l’ai lu.

Les rayons du soleil qui nous brûlaient et que nous subissions sans un souffle d’air, étouffés dans les interminables rangées de vigne, se contentaient d’effleurer en douceur le marais. Le Bagnas, un havre pour les oiseaux, indigènes et migrateurs, mélangés en utopie volatile, une étape réparatrice avant le départ pour l’hivernage africain.

Dès le rivage, nos coeurs se sont allégés, nos mouvements étaient plus libres et plus faciles. Nous avons décollé du bord sur un radeau de fortune, carré, une palette plate-forme portée par des bidons vides d’huile de moteur, pas cloués mais ficelés, étanches. Pour se propulser, des perches de peuplier, navigation façon gondoliers, et ça progressait bien, un mètre de fond, cinquante centimètres de tirant d’eau, tantôt verte, tantôt jaune ou brune, sous un ciel plombé. Pas de vent, pas de courant, nous glissions silencieux sur l’étang envasé, d’îlot en îlot, dans le labyrinthe des roseaux. La grâce était sur nous et nous abordions ce monde avec précaution et respect. Ici seulement, nous posions notre regard à la bonne hauteur, la bonne distance, entre eau et nuages, droit devant. La présence tangible des animaux dissimulés était intimidante, alors, pour une fois, nous nous taisions en retenant notre souffle. Mutisme et silence étaient la règle. Nous ouvrions grands nos yeux, nos oreilles et nos coeurs à la sauvagerie du monde. À l’échelle de nos vies, ce marais ponctué d’îles mouvantes et de bancs de vase figurait une jungle profonde, cloisonnée de centaines de canaux, de tunnels de feuillage et de bras morts.

Quand nous eûmes perdu le bord de vue, des ritournelles se firent entendre, cela nous rassura un peu et nous cessâmes de nous retourner à tout bout de champ ; à mesure que nous avancions, des cris et des chants plus graves, profonds, se joignirent à l’orchestre ailé jusqu’à devenir cacophonie. Écrasés de verdure et de ciel et dévorés de moustiques, nous recherchions l’Eldorado : Saint-Pierre de Fabricolis, une chapelle paléochrétienne érigée sur un tumulus de limon, une minuscule église des origines, étouffée d’osiers, perdue dans une reculée de l’espace-temps. Ceux qui étaient tombés dessus par hasard, de rares gardes-chasse ou braconniers, peu loquaces et indifférents aux vieilles pierres, trappeurs lacustres uniquement obsédés de solitude et de gibier, n’avaient jamais divulgué le secret. Des rumeurs mentionnaient un étrange cyprès et un cercueil de granit.

Perpétuellement en manque de décryptages, j’avais coutume de lire le journal local de la première à la dernière page quand je réussissais à me le procurer et j’avais relevé un article archéologique relatant la découverte d’une épée wisigothique et d’une boucle de ceinturon en bronze sur le territoire de la commune. Sans localisation précise, quelques indices m’orientèrent sur le marais. J’avais fantasmé comme un malade et communiqué, par le biais de mes histoires, ma fièvre exploratrice aux copains.

Nous semblions errer…

Et le berger…

Et le berger…

Tu nous as pas dit pour le berger…

Tu nous as pas dit pour le berger…

Le berger… Il vit sur une île, il a un troupeau autour de lui qui le protège, des moutons, des brebis, des béliers, des agneaux, et un chien… Il est seul sur son île… seul avec ses sentinelles… et il attend la Meneuse…

— La nuit, quand elle chasse, lui, il est sur son île.

— Elle suce le sang de ses bêtes ? C’est pour ça qu’il lui en veut ?

— Tout le monde lui en veut.

— Pourquoi, Mô ? Parce qu’elle est la Meneuse ?

— C’est plus compliqué que ça… Non.

— Alors pourquoi ?

— Justement, je cherche ; cette dame de fer est un mystère, on va creuser le mystère. Pour pénétrer dans l’île, il y a un seul pont et le Berger a protégé ce pont avec des sorts, de la magie noire de nécromancien.

— Comment tu sais ?

— J’ai vu les sentinelles qu’il a placées.

— Aristide ?

— Pauvre Aristide, la nuit, il rêve. Dès que le soleil se couche, il est fatigué, il faut qu’il dorme ; c’est pas une créature de la nuit, un géant, c’est comme un bébé. Les géants ont besoin du soleil le jour et de beaucoup de sommeil la nuit pour grandir encore et avoir la force.

— Alors, si c’est pas son Aristide, les sentinelles du vieux ?

— Des crânes de morts sur des pieux, plantés aux quatre coins du pont et aux bons endroits, les portes et les points où elle pourrait aborder.

— Parce qu’elle nage ?

— Elle flotte dans le brouillard.

— Où il les a trouvés, le vieux, les crânes de morts ? Dans les cimetières ?

— C’est quoi exactement ? Je les vois pas moi tes crânes de morts.

— Des têtes de squelettes.

— Pourquoi pas des squelettes entiers ?

— La tête seule c’est mieux, une fois que tu l’as clouée ou que tu l’as plantée sur une pique, elle peut pas s’échapper, pas de bras, pas de jambes, elle est obligée de rester là et de faire tout ce que tu lui demandes en protection.

— On y va ?

— Cap ?

— Pas cap !

— Moi, j’ai pas la trouille, et j’y vais.

— Malinasse !

— Je veux voir les moutons, les brebis, les agneaux…

— Et le chien ?

— Aussi sourd que le vieux et il dort avec lui : tel maître, tel chien. Et tu verras rien de nuit, les bergers dorment toujours avec leurs bêtes autour, c’est dans tous les livres.

— Tu nous inventes une nouvelle histoire avec le berger ?

— Peut-être.

— Sûr que tu inventes tout.

— J’invente rien. Je devine.

— Mô, le roi des devineurs qui va finir par nous mettre dans la merde avec ses histoires !

Soleil retrouvé, l’été se meurt, on entre dans le fauvisme des vignes. Les ors de l’aube habillent notre troupe hétéroclite de haillons flamboyants. Flamboyant, je ne le suis plus, hanté de récurrentes hallucinations, cassé par le manque de sommeil. Je me retourne vers les copains qui ne valent pas mieux : des scaphandriers.

Notre bateau était ivre…

Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :

Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles,

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,

Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,

Je courus ! Et les Péninsules démarrées

N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.

Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots

Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,

Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots !

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures,

L’eau verte pénétra ma coque de sapin

Et des taches de vins bleus et des vomissures

Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème

De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,

Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême

Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires

Et rythmes lents sous les rutilements du jour,

Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres,

Fermentent les rousseurs amères de l’amour !

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes

Et les ressacs et les courants : je sais le soir,

L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes,

Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir !

J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs mystiques,

Illuminant de longs figements violets,

Pareils à des acteurs de drames très antiques

Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,

Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,

La circulation des sèves inouïes,

Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs !

J’ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries

Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,

Sans songer que les pieds lumineux des Maries

Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !

J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides

Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux

D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides

Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux !

J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses

Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !

Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces,

Et des lointains vers les gouffres cataractant !

Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises !

Échouages hideux au fond des golfes bruns

Où les serpents géants dévorés des punaises

Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades

Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.

− Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades

Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux

Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes

Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux…

Presque île, ballottant sur mes bords les querelles

Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.

Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles

Des noyés descendaient dormir, à reculons !

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,

Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau,

Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses

N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau ;

Libre, fumant, monté de brumes violettes,

Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur

Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,

Des lichens de soleil et des morves d’azur ;

Qui courais, taché de lunules électriques,

Planche folle, escorté des hippocampes noirs,

Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques

Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues

Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,

Fileur éternel des immobilités bleues,

Je regrette l’Europe aux anciens parapets !

J’ai vu des archipels sidéraux ! et des îles

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :

− Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles,

Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ?

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.

Toute lune est atroce et tout soleil amer :

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.

Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer !

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache

Noire et froide où vers le crépuscule embaumé

Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,

Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,

Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

C’est quoi le cimetière vieux ?

Un cimetière dans le village, qui ne sert plus depuis longtemps, fermé, abandonné, mais les morts sont toujours là, à pourrir dans les caveaux en pierre et sous terre.

J’ai compté cent dans une chapelle, on y voyait bien, il y avait de la lune, toutes les étoiles, et il faisait très froid, on faisait de la buée avec la bouche comme si on fumait. C’est truffé de cachettes, les arbres ne sont pas taillés, c’est pas entretenu, les branches ont poussé jusqu’à terre en formant de petites grottes, des buissons et de grandes herbes. Un peu comme une forêt abandonnée, une forêt de film noir et blanc et c’est le rêve qui installe les éclairages.

Certains tombeaux sont restés droits, d’autres se sont affaissés ou écroulés, parfois ouverts, béants ; tu imagines ? Et il y a des statues noircies, sales, usées, des grandes et des petites, des anges ou des saints. On dirait des gens qui surveillent de loin, immobiles, c’est vraiment impressionnant ; les vieux anges ravinés, ils font plus peur qu’autre chose, même la vierge elle nous fiche les chocottes avec ses yeux blancs et son bras en moins.

La vie s’écoule, une récolte chasse l’autre et nous continuons à nous débattre, de moins en moins entre nous.

Au temps où Pierre François m’honorait de son amitié, il m’avait montré une esquisse pour un calendrier de domaine vinicole : il avait peint un garçonnet juché sur l’encolure d’un cheval de trait qui tirait une énorme charrette de bois aux roues cerclées de fer. Cette peinture ouvrit un puits dans ma mémoire, j’y ai puisé l’essentiel de ce récit.

Enfin, des amis voulant à toute force savoir ce qu’il était advenu d’Aristide, j’ai raconté la suite et livré les dernières clés dans Aristide (deuxième tome à venir en décembre 2014).

Les protagonistes de ce récit, je les ai connus, touchés, de si près tenus, perdus, un billard de dingues. Certains ont disparu, les autres sont en passe de se dissoudre. Il me fallait figer et amalgamer tout ce théâtre. Une histoire d’enfance qui ne serait pas destinée aux enfants.

Ce sont maintenant les machines qui vendangent, plus de coles, et les chevaux de trait ont disparu du paysage.

Tous les lieux, sans exception, les vignes, la plage, le domaine, l’étang de Bagnas, le canal du Midi avec ses chemins de halage, l’île, la bergerie et le pont des crânes sont à peu de chose près comme je les ai décrits et tout se tient dans un rayon de trois kilomètres autour de Marseillan. De la chapelle préromane, Saint-Pierre de Fabricolis, il ne reste rien, du moins en surface, et le sarcophage du Wisigoth a disparu.

Le vin est meilleur d’année en année, dans certains domaines il est même excellent, mais pour ce que ça nous rapporte…

La vie s’écoule, une récolte chasse l’autre et nous continuons à nous débattre, de moins en moins entre nous.

— Michel Torres

Se procurer le livre

Un livre disponible en papier et numérique… L’énigme de la mort de La Meneuse ne peut vous échapper !

Vous pouvez vous procurer le livre papier chez votre libraire : il suffit de lui donner l’ISBN 978-2-37177-449-0 (nouvel ISBN), le titre du livre et le nom de l’auteur (voir la fiche technique). Vous pouvez vous procurer le livre numérique sur toutes les plateformes de téléchargement habituelles : Apple, Amazon, Kobo, Feedbooks, ePagine, Immatériel…

Faites vos jeux !

Télécharger le livre numérique

Acheter le livre papier en librairie

Acheter le livre papier sur Amazon

Télécharger un extrait au format PDF

Télécharger un extrait au format EPUB

![]()

Vous êtes journaliste, blogueur, critique littéraire ?